ターゲットインサイトとは何か

そしてその活用上の留意点

株式会社TOKUMEI

代表取締役 横田和洋

1. 諸言

顧客の欲求を階層化してみた時ウォンツとニーズの関係を語ることはよくある。秀逸な事例がアメリカの学者レビットの「ドリルの穴理論」である。(1968年「マーケティング発想法」)ドリルを買いに来たお客様はその商品自体を買いに来たのではない。その商品のもたらす便益を期待して、それに対して費用を支払うという理論である。

ここで、ウォンツにあたるものが「ドリルをください」である。ニーズにあたるのが「それで開ける穴が欲しい」である。ウォンツは定義するのであれば「簡潔で具体的な欲求」としたい。希望する商品、サービスが具体的に明言できる状態。ニーズは、その欲求を起こさせてる原因因子でありソリューションを明快にしているもの。であるとする。

缶コーヒーのBOSSが欲しい。というのは商品銘柄まで具体的であり、欲しいという単純にして明快な欲望である。その時のニーズはさまざまである。トラックの長距離ドライバーであったならば、眠気を覚ませたいからであろうし、大学受験生であれば、夜を徹して集中力を持続したいという欲があってのものであろう。ニーズは、物性的機能、商品スペック、機能、効用といわれるようなものを欲する欲望の階層である。

2. ウォンツ、ニーズの2階層のさらにその下部のある欲求(インサイト)

ウォンツとニーズは因果関係や階層の上下で語られる。しかし、人の欲望をこの2階層だけで語るのは表層的である。マーケティングの世界では真の欲求として「インサイト」が語られるようになって久しい。このインサイトに対する理解は、言語的概念からのアプローチと成功事例の実例の実際の検証の双方向から考察したい。なぜならば、このインサイトは人間そのものが含有する曖昧さと密接に関係するからである。「インサイト」言語翻訳上は「洞察」「直観」「発見」しかしこれらではマーケティング上の意味合いは果たさない。WEBサイトhttps://www.wowcom.co.jp/blog/datamarketing/what-is-insight/によると「インサイトとは、お客さまの気持ちや「なぜ?」という行動の理由、すなわち本音にあたるもの」とされている。本来の言語訳からはかなり意味性を拡大してきている。「本音」がかなり近しい解釈であるとされている。しかし、マーケティングの世界では本音の前にしばしば、形容表現がつくことがある。「隠された本音」「本人も理解しきれない本音」などとされている。マーケティング会社株式会社シャノンは「顧客の隠れた買う気スイッチ」と規定している。辞書を離れたマーケティングの現場においてはインサイトに対して「隠れた」というイメージが付きまとうこの心の闇の中に隠れた「心理」にどこまで迫れるであろうか。一方インサイトは、潜在意識の深層にある「消費者自身が無意識に抱いている欲求」。潜在意識は本能の領域である。本能とは生きるために必要な能力。人は「痛みや寒さ、恐怖から逃れたい」「心地よい場所にいたい」といった本能に基づいた行動。でもあるとしている。

インサイトは≒本能でいいのであろうか?矛盾感が芽生える。そもそも隠されていて本人でさえとらえにくいものであり、しかし一方で、本能であるともいえる。本能であれば単純、明快、シンプルに理解できるのではないであろうか。本人にさえ認識が難しいほどの何かからは乖離して思える。言語的追及を試みると、分かりにくいものであり分

かりやすいものであるという結論になってしまう。

3.マーケティング実務の中でのインサイト

言語解析以外のアプローチとして、事例の中でインサイトをどのように規定されているかをレビューしてみたい。

インサイトを多く用いる職種は企業のマーケティング担当、新商品開発担当者、マーケティング関連コンサルタント、マーケティングリサーチャー、広告代理店マーケティング担当者、広告関連クリエイティブ担当者などである。ビジネスの現場では暗黙知の中で巧みに処理している。経験と熟練により、「これはインサイトである」「これはインサイトではない」をかぎ分けていく。決して、本能的であるかどうかの審査を行いはしない。その基準を言語化することは難しいとしながらも業務従事者の間では合意に至っている。これらの共通の感性の上に承認された事例を見ていきたい。

https://data-viz-lab.com/customer-insights

代表的な事例。DATAVIZLAB社調査より。広くマーケティング従事者の間でインサイトとして認識されているものである。

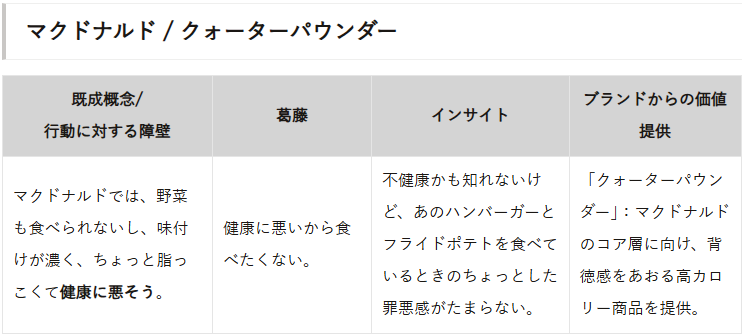

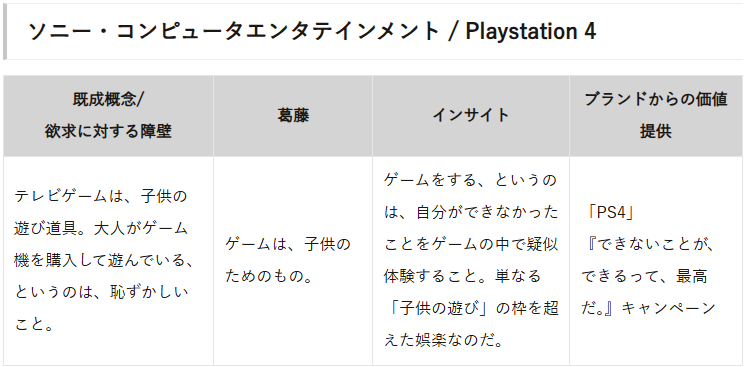

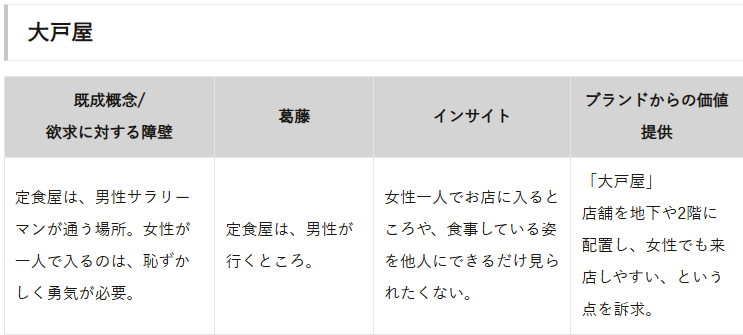

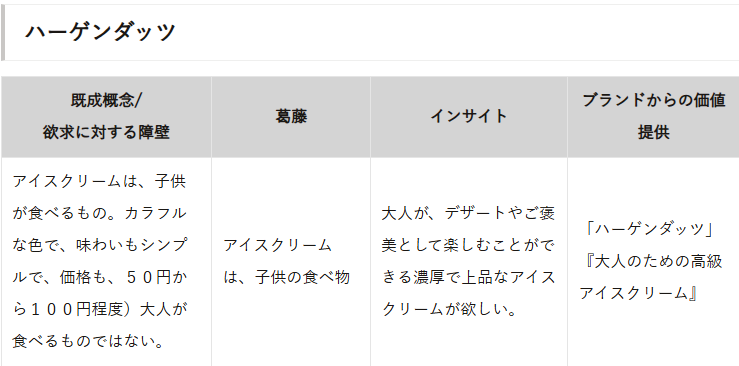

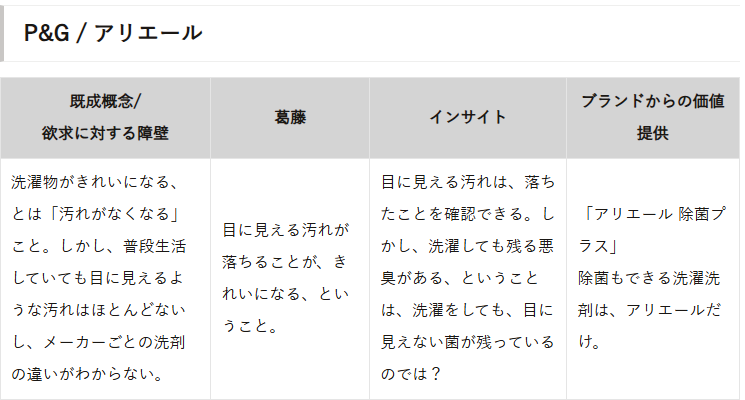

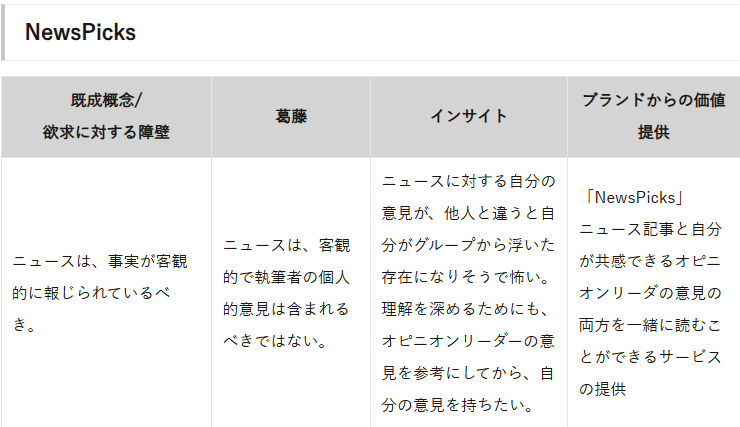

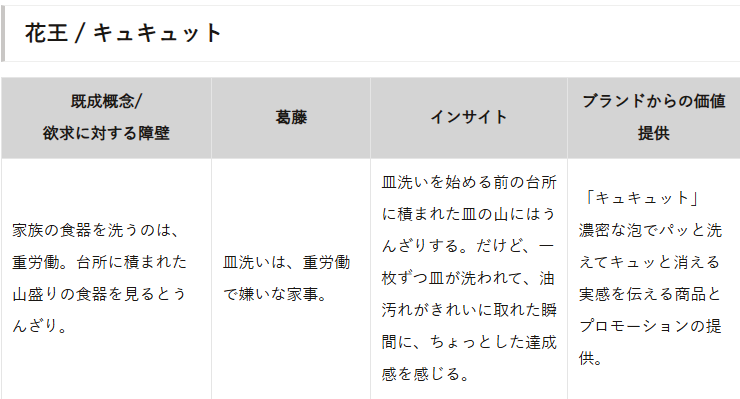

ここでは、インサイトを「既成概念/欲求に対する障壁」「葛藤」「インサイト」「ブランドからの価値提供」という4要素でインサイトを規定している。

・ことの発端「既成概念」

↓

・「葛藤」を生み出す

↓

・「インサイト」:ことの発端の既成概念と「葛藤」との両立、融合を欲する欲望

↓

・「ブランドからの価値提供」このインサイトを満たす要件案件(ブランド:商品:財)

インサイトの方程式といえる。

① マクドナルド

こちらのクォーターパウンダーの誕生の陰には、実はもう一つの「インサイト」のストーリーが存在する。こちらは、「インサイトのビジネス活用の難しさ」というところで詳しく紹介する。ここで特筆するべきことは、本能という「生命維持装置」にあがなうインサイトは確かに存在するということである。不健康であり健康に悪いということを認識している。しかしそのうえでもあえて背徳感を味わいたい。本能でインサイトが語り切れない事例である。

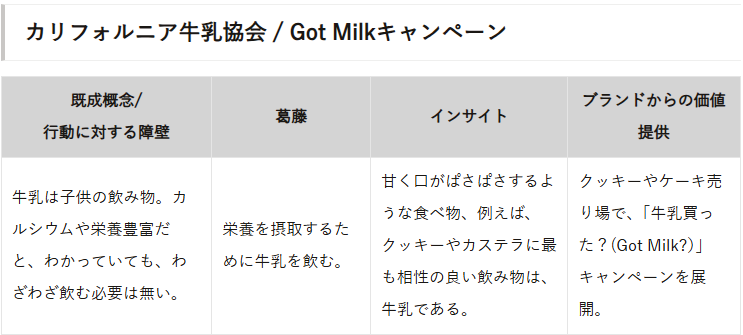

② カリフォルニア牛乳協会

日本ではカリフォルニア牛乳協会はほぼ無名の存在であるが、この事例はかなり浸透している。従来牛乳を飲むことの意味性は「発育」「健康」「栄養」というスペックの領域で語られることが多かった。つまりニーズの領域である。このニーズは至極もっともなのであるが、購入意欲に火をつけないのである。この常識をわき道に追いやって、右脳的感性に訴えかけられる欲望、「パサパサ感の撃退」のインサイトを発見した。インサイトの特徴として、「あるある」と思わずうなずく感性、膝を打つ感性が必要である。

③ UBARU/Eyesight

このスバルのケース、機械メーカーにありがちなプロダクトアウトな商品開発の影響が見え隠れする。商品の独りよがりが先行すると市場に葛藤を産みそこに新しい「インサイト」が生まれるという一つの典型である。機械メーカー、電機メーカーは技術に裏打ちされる商品が大勢を占める。顧客の思いを形にすることだけでは競争社会で生存が難しい。そこでメーカーはこぞって技術開発競争に邁進する。しかし時に市場が置いてきぼりになることがある。2012年3Dテレビが開発された。MAX23%までシェアを伸ばしたが、2017年には最後のメーカーSONYが生産を中止した。

映画アバターのヒットがきっかけでTVにも3D時代が到来すると予想した。技術先行スペック重視のプロダクトアウトの最たるものである。顧客のニーズすら満たせていなかった。今どき、テレビに正対する習慣はない。ましてや家の中でサングラスをしてテレビを見る習慣が定着するわけがない。テレビがまだ街頭テレビといわれた時代ならあり得たかもしれないが。先行しすぎた技術が市場の生活者を置いてきぼりにしてしまった。一方この葛藤が新しいインサイトを産む。テレビなんて映ればいいんだよ、、、いらない機能はいらないよ。このインサイトを見事に拾いチューナーレステレビ(受信機能がないテレビ)実にシンプルで単純な機能の商品が誕生した。

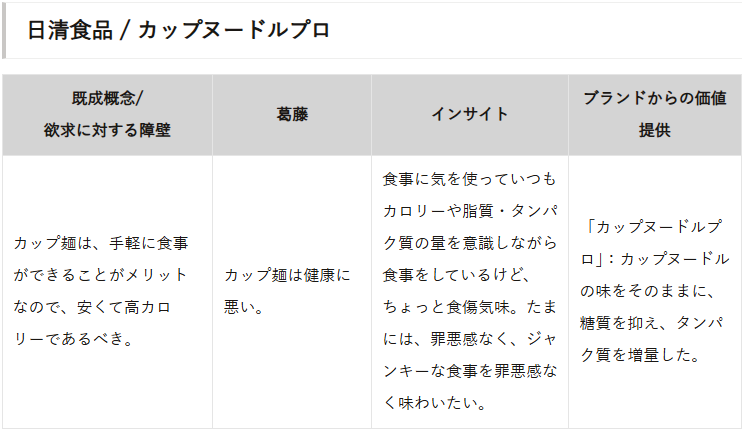

④ 日清食品/カップヌードルプロ

前出のマクドナルドと既成概念はほぼ同じ。しかし、葛藤の後のインサイトの方向性が真逆のようにも思える。既成概念→葛藤まで同質でも、必ずしもインサイトは同じにはならない。その商品のそもそも持つ属性、ポジション、ブランドイメージによりインサイトの着地はそれぞれ異なるのである。方やマクドナルドは、罪悪感にそのまま直球で打ち返し、日清はその罪悪感をオブラートで包んだ。しかしカップ麺業界に、この背徳感を最大限前向きに取り入れた送品も存在する。ペヤングソース焼きそばである。同じ背徳感の処理でも真逆である。インサイトは必ずしも一つではないのである。既成概念→葛藤の先に再度ターゲットを観察し、自社の商品のそもそもの属性と合わせてインサイトを探索しなければならない。インサイトは商品ごと、ブランドごと、ターゲットごとで変化する。

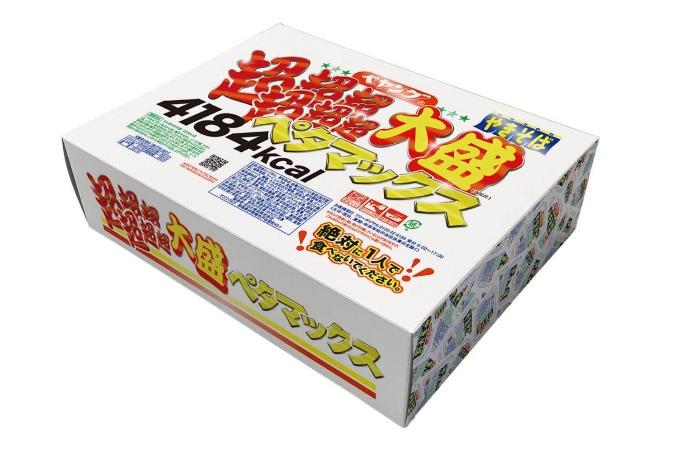

ペヤングの超大盛という「罪悪感MAX」な商品である。

のちに、このペヤングは

背徳感すら通り越し、「面白いものが食べたい」という「お笑いおふざけ感」のインサイトにまで到達した。カップ焼きそば「ペヤング」史上最大級の「ペヤング超超超超超超大盛やきそばペタマックス」。「ペヤング超超超超超超大盛やきそばペタマックス」は、通常の「ペヤングソースやきそば」の約7.3倍の量を誇る“超爆盛り”の新商品。これまでのペヤング史を大きく塗り替えるそのビッグサイズにちなんで、その名には、膨大な数の大きさを示す単位「ギガ」や「テラ」を超える「ペタ」を起用している。

インサイトは時に欲望の領域さえも飛び出してしまう。

⑤ ソニー・コンピュータエンタテインメント。

既成の概念の内ターゲットと紐付く制約は典型である。○○向けの商品である。とする既成概念。自然発生のものもあれば、供給側がそれまでにターゲットを限定して訴求しそれが定番として定着することもある。テレビゲームもそんな商品の一つである。そもそも開発当初のテレビゲームは決して子供向けに限定されたものではなかった。ゲームセンターといわれた遊技場はむしろ小学生は入場を規制されたものである。その後喫茶店にインベーダーゲームや麻雀ゲーム機が導入された。昭和を代表する風景である。やがて家庭向けゲーム機が導入されるにつれ、ゲームは子供の遊戯ということが定着していった。技術の向上に伴い、ゲーム機に期待するベネフィットも高度化していった。子供の遊戯を超える心理的価値が提供可能になった。

実現世界ではかなわない願望を体験できるベネフィット。空を飛びたい、魔法で敵を倒したい。これらの体感はもはや、子供に限定するべきものではなくなった。

⑥ 大戸屋

性別のどちらかに限定する既成概念。これを再考する葛藤。この文法で発見されるインサイトはかなり多い。定食屋は男性の行くところ。家庭的で安心でファストフードのようにジャンキーでない印象のものをお手頃価格で食したい。この要望は決して男性に限定されるものではない。

⑦ ハーゲンダッツ

テレビゲームも定食屋さんもこちらのアイスクリームもすべて「○○は□□だけのためのものではない」という葛藤の上に新しいインサイトを発見している。

⑧ P&G/アリエール

「汚れ」というものは目で見て認識してきた。しかし技術の進化が限界まで高まり目に見える「汚れ」がすべて駆逐されてしまった。汚れは目に見えるものであろうか、という葛藤生み出したインサイト。目に見えなくても「匂う」ことはある。汚れは、目に見える汚れだけではなく、嗅覚で感じる汚れまでも落としたいというインサイトを発見した。

⑩ News Picks

Newsというものを真実の客観的なものでなければならないとするのはジャーナリズムの観点。消費行動、マーケティングの観点からすると正しいニュースも、もしかすると間違っているかもしれないが自分の崇拝する人物が語る内容も「欲しい」ものである。

かなり大きな変革である。心理信条の奥底を覗くとかなりいろんなものが見えてくる。それまで思いもよらなかった欲望が次々に生まれてきているのである。

⑪ 花王/キュキュット

欲求には2種類のベクトルが存在する。ネガティブにある現状を「0(ゼロ)」までの状態に回復させたい欲求。苦痛、不快、不足などの状態をとりあえず感じないところまで回復したいという欲求。もう一つは、現状は「0(ゼロ)」の状態であるが、これをポジティブな位置までゲインしたいと考える欲求。快楽、快感、優越感などを手に入れたいというものである。この花王の常識の破壊は、食器洗いによって享受できるのはせいぜい「0(ゼロ)」までの回復しかできないと思われてきた常識をポジティブな達成感迄到達できるということを発見している。

ここまでマーケティング業界でインサイトとして認識されている代表的なものを紹介し検証してみた。

言語検証の時の条件に当てはまっているであろうか。

4. 10の実例を検証して浮かび上がるインサイトの要件

どれも、「生きるための動物的欲望」からはかけ離れている。本能との直接の関連性は強くない。潜在意識の中に隠れているであろうか。どの欲求も、それほど心理信条の奥深くに隠れているとはいいがたいのではないであろうか。それよりも、ちょっとしたもののとらえ方の変化、膝を打つような感覚で、そのターゲットの特性としての「あるある」感覚に近い。ただし、一定の法則がある。一般的な認識としてたら得られている常識を何らかの角度で一度破壊し、その後で生み出される葛藤の先に発見するものである。

5. インサイト読み違えの実例

前出の10の事例は市場でも一定の成果を勝ちとった商材の事例である。日用品の新商品開発、その成功率は4~5%、とされている。(かなり甘く見積もった感覚値と思えるが)https://www.gdl-j.co.jp/archives/001452.htmlk株式会社ジィー・ディー・エルによる。

新商品の成功はかなり難しいということを理解するには十分である。成功しなかった商材も決していい加減に開発されたわけではないであろう。成功しなかった背景には、インサイトの読み違えがあったに違いない。ここでは、インサイトとの読み違いの失敗事例の代表例としてマーケティング界で認知している不名誉な事例を紹介する。マクドナルドの事例である。

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78401?site=nli#:~:text=%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE,%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%8F%E3%81%91%E3%81%A0%E3%80%82ニッセイ基礎研究 生活研究部 廣瀨亮研究員

マックからマックへと移籍してきた原田社長の基様々な改革が行われた。その一つにマックサラダがある。市場の健康志向に対して、健康阻害食品としての罪悪感が常に社内には鬱積していた。調査を行うと必ず希望する新商品に「サラダ」が登場する。この調査を鵜呑みにしてしまったのだ。消費者は嘘をつく。自社の顧客のインサイトを読み間違えた。サラダを欲した顧客の調査のデータをさらに深く読み込むと、一日の大半ポテトチップを食べながらTVを見ることに費やし、運動は嫌い。一日に2リットル以上コカ・コーラを飲む。生野菜など本当はほとんど食べない。それでも、調査で聞かれたら、「サラダがあったらほしい」と答えるのである。インサイトが隠された本音といわれるのはこのような事実がもたらした認識である。インサイトとは踏査の結果得られた回答から判明することもあるが、そうでないことも多い。インサイトは人の行動にその真実が現れる。アンケートの希望する食品の回答は結果嘘であったが、その顧客たちの行動自体は嘘ではなかった。その行動から読み解けば、サラダなど食べるはずがないことは容易に想像がつく。より肉肉しい商品を望むことが想像できる。

この流れの中で生まれたのが前出したインサイトの成功事例として紹介したマクドナルドのクォーターパウンダーである。

6. インサイトのマーケティングの現場での活用

マーケティング活動の現場でこのインサイトはどのように活用できるのであろうか。既存の商品にはどのようなインサイトが隠れているかはわかる。しかし、現場での活用方法は商品を見てインサイトがわかるではなくて、インサイトを見つけ、それにめがけて商品を訴求するが、マーケティングの活動ということになる。男性整髪剤(架空の)「●●」を事例に考えてみたい。商品に対する欲求をウォンツ、ニーズ、インサイトの順番に検証する。ウォンツは「●●」が欲しい。「●●」というブランド名まで規定している具体的でかつ表層的な欲求。ニーズはウォンツの原因因子となる機能スペック、物理的機能効能に対する要求なので、「髪を整えたい」というのがニーズになる。このニーズの根源的な欲求の基になる「心理」をインサイトとした場合、例えば、異性を意識してもてたい。というような欲求が想定できる。「●●」が欲しいそれは髪を整えたいからであり、髪を整えたいのは異性を意識してのことである。というのが、欲求の文脈であるマーケティングはこの各階層の欲求をめがけて訴求を行う。

ウォンツ「●●」を欲している人に対して→「ここには●●があります。」

ニーズ「髪を整えたい」人に対して→「髪を整えるのなら●●です」

インサイト「もてたい」人に対して→「●●を使うともてます」

というのが、各欲求にあわせた訴求ということになる。

こうしてみるとインサイトに訴えかけるのが圧倒的に強いという感じがわかる。ただし、ここで一旦冷静になる必要がある。強いからと言ってインサイト訴求を採用して大々的にキャンペーンを行ったとしたら、いったいどのようなことが起こるであろうか。「もてる」という強力なベネフィットを目指して大きな売り上げを獲得することができるかもしれない。しかし、数か月後クレームの嵐かもしれない。「●●買ったのに、全然持てるようにはならなかった。どうしてくれるんだ」となりえる。これは、インサイトと商品の属性とは実は無関係であるということが原因している。もてるか持てないかは商品の能力ではなく、その商品から顧客が勝手に想像した幻想である。顧客の欲望の中で関連付けされたものであり、商品にそもそも備わった能力ではないのである。なので実際の広告でも、ここまで露骨にインサイトの達成を明言していない。もてるかもしれない、ないしはもてそうなイメージを匂わせているところでとどまっている。インサイトは強力な消費欲求をたきつけるがマーケティングの現場での使い方は要注意なのである。

7. インサイトをマーケティングの場面で活用することの難しさ

更に、インサイトをマーケティングに活用する際の失敗のパターンはもう一つある。インサイトは顧客の潜在意識の中にひっそりと存在しているので、顧客にとってその認識の仕方はさまざまである。

1、確かにその欲求は本音として存在していて、そのとおりでありその欲求を満たしてもらえるのであれば喜んで迎え入れたい。という場合

2、その欲求が自分に存在していることはうっすらと認識しているが、それは恥ずべき欲求であり決して他人に悟られたくはない。他人にそれを指摘されたら全力で否定する。

インサイトは発見さえすればマーケティングの扉が開かれるわけではない。「2」の場合特にアプローチの仕方がセンシティブなのである。

広告会社勤続時代数多くのコスメ関連業務に従事した。特に化粧品。非常に情緒的価値の探求が大切なカテゴリーである故、顧客のニーズ探索(インサイトを含む)調査は大量に行った。どの調査でも女性は化粧する動機は断じて異性目線を意識しているものではないと断言する。この傾向は高齢化するにつけてさらに強化される。断じてもてたいために「化粧をする」のではないと主張する。時に消費者は嘘をつく。これは事実である。化粧した動機は断じて異性を意識したものではない。と断言している方々のその他の行動観察をすると「3か月後には同窓会があり40代最後の同窓会でもあるのでそのためにワンピースを購入した。」「学生当時思いをはせていた人も参加するらしいので楽しみである」「いつもとは違うメイクで参加するつもりである」と記述がある。

これは、明らかに異性を意識したインサイトが機能しているのである。

これをどう理解していけばいいのかという整理をする必要がある。特に広告のコピーを考える際センシティブな判断が必要であった。

まとめとして

7. インサイトの階層整理と広告での活用に関して

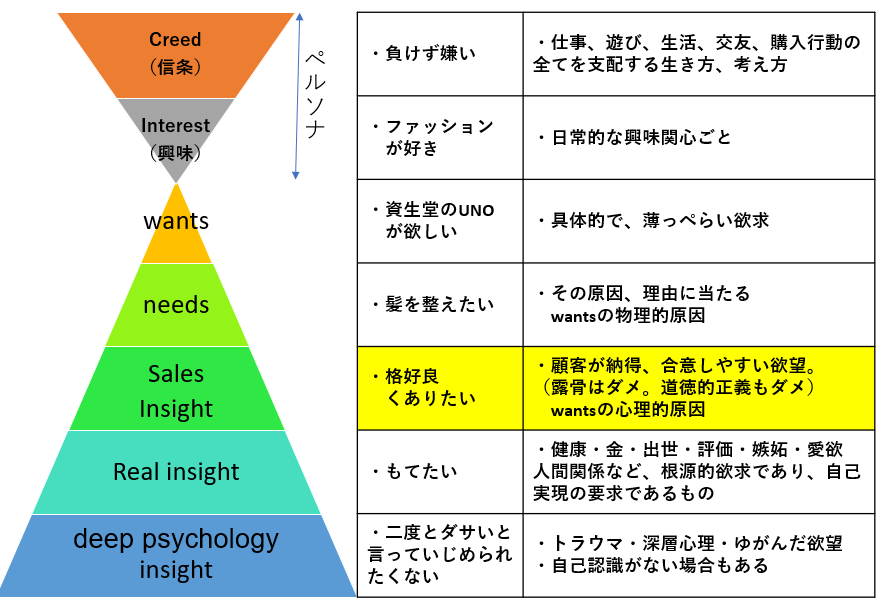

欲求の階層の3階層はウォンツ、ニーズ、インサイトの3階層である。これをマーケティングで活用する際にはそれらの3層をさらにその上下で考察して欲求の解像度を上げる。

資生堂のUNOという男性用のターゲットニーズを階層化してみたい。

・ウォンツ:資生堂のUNOが欲しい (具体的で表層的な欲求)

・ニーズ:UNOを使って髪を整えたい

・インサイト:異性にもてたい

ここで、広告を作る際、インサイトをむき身で訴求した場合、顧客は反発する事実かもしれないが、顧客自体もUNOを使うことと商品の直接の関係性が希薄であることも気づいている。そんな際に、直接的にインサイトだけを言い当てられても賛同共感する気にはなれない。共感が得られないのでは広告コピーとして不完全である。ニーズと本当のインサイト(リアルインサイト)との間にセールスに有効なインサイトの領域を開発する必要がある。この場合もてたいではなく、「かっこよくありたい」ぐらいの欲求を設定する。商品属性、機能性で担保でき、かつインサイトの欲求の入り口ぐらいの印象を持つ領域である。広告コミュニケーションで活用する場合はこの領域を開発する必要がある。そしてそもそも、このインサイトはどこから沸き起こってくるのかというと、さらに深い領域、深層心理、過去のトラウマ、原体験などが影響している場合がある。これらの探索からインサイトを仮定する方法もある。

一方で、一番表層的なウォンツはどのように形成されるかというと、用品属性と直接関係ない、顧客の興味関心事項に触れる必要がある。そしてその興味関心に影響を与えるのは、そもそものものを考えるときに大切にしている考え方「信条」といわれる領域が存在する。どのようなことを大切と思い、どのようなことに関心があるのかこれらの要件が欲求を作り出す。マーケティングのターゲティング(STP)などの際に設定するペルソナはこの信条と興味関心事項を中心に設定するべきである。このような信条でこのような興味関心のある人は、どこに居住し、いくらぐらい稼ぎ、どのような家族が存在し、どのような仕事をしているのかと設定していくことが望ましい。

欲望は単体でそれのみが徘徊しているのではなく、顧客の人となりの形成の一部として存在しているのである。インサイトを発見する際は、かなり上位下位双方からの探求を行う必要がある。そして、コミュニケーションとしてそれを活用する際は顧客から受け入れられるものに加工する必要がある。了